釣りをしていると「ゴンズイ」によく似た魚に出会うことがありますよね。特に初心者の方は「これってゴンズイ?それとも別の魚?」と悩むことも多いのではないでしょうか。間違えると危険な場合もあるので、正確な識別がとても重要です。

ゴンズイは背びれと胸びれに毒針を持つ危険な魚です。しかし、見た目が似ている別の魚も多く存在します。この記事では、ゴンズイとよく間違えられる魚の特徴や見分け方、また万が一刺された場合の対処法まで詳しく解説します。釣りの安全性を高め、魚の生態について理解を深めるための情報をお届けします。

記事のポイント!

- ゴンズイの正確な特徴と見分け方がわかる

- ゴンズイによく似た魚(チチブなど)の識別ポイントが理解できる

- ゴンズイに刺された場合の対処法と安全な扱い方がわかる

- ゴンズイと擬態関係にある魚についての生態学的知識が得られる

ゴンズイと似た魚の見分け方

- ゴンズイの特徴は黒い体に白い縦線が特徴

- ゴンズイに最も間違えられるのはチチブ(ダボハゼ)の仲間

- ゴンズイとハゼ科の魚の違いは背びれの形と毒針の有無

- コロダイの若魚はゴンズイに擬態している生物

- ミナミゴンズイはゴンズイの仲間だが体の特徴に違いがある

- 魚の識別に役立つ特徴的な部位は胸びれと背びれの形状

ゴンズイの特徴は黒い体に白い縦線が特徴

ゴンズイ(学名:Plotosus japonicus)は本州中部以南の沿岸岩礁域に生息するナマズの仲間です。全長は約22cmほどで、黒い体に細い白色の縦線が数本走っているのが大きな特徴です。見た目がナマズに似ていることから、九州では「うみなまず」とも呼ばれています。

頭部には4対のひげがあり、これもナマズに似た特徴となっています。背びれと胸びれには鋭い毒針があり、うっかり触ると激痛を伴います。この毒針は体の大きさに比べてかなり発達しており、釣り上げた際には十分な注意が必要です。

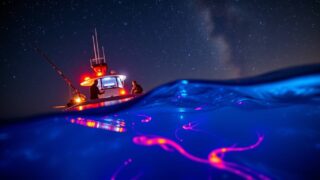

ゴンズイは夜行性の魚で、特に小型の個体は「ゴンズイ玉」と呼ばれる密集した群れを作ることがあります。この群れは捕食者から身を守るための行動とされています。日中でも群れで泳いでいることがあるため、岸壁から黒い塊が移動しているように見えることもあります。

ゴンズイは市場に並ぶことは少ないですが、実は食用として利用されることもあります。特に味噌汁にすると美味しいとされており、長崎県では「ゴンズイ素麺」という郷土料理もあります。ただし調理する際には毒針に注意が必要です。

地域によって呼び名も様々で、ウルベ、ゴズイ、ギギ、ウグ、ググなど多くの地方名があります。中には「ショウベンノキ」「クロクサギ」「キツネノチャブクロ」といった少し可哀想な名前もあるようです。これらの名前の由来は、「役に立たない」という意味から付けられたとされていますが、自然界には役に立たないものはなく、それぞれが生態系の中で重要な役割を果たしています。

ゴンズイに最も間違えられるのはチチブ(ダボハゼ)の仲間

ゴンズイに最も間違えられやすい魚の一つが、ハゼ科のチチブの仲間、いわゆる「ダボハゼ」です。調査の結果、Yahoo!知恵袋などでもゴンズイと思って質問した魚が、実際にはチチブだったというケースが見られました。

チチブはゴンズイと比べるとやや小ぶりで、体色も似ていることから混同されやすいです。しかし、決定的な違いはひげと毒針の有無です。チチブにはゴンズイのような目立ったひげはなく、また背びれと胸びれに毒針も持っていません。そのため、安全面でも両者を正確に識別することが重要です。

チチブは河口域や汽水域に生息することが多く、ゴンズイが主に海水域に生息するのとは生息環境が少し異なります。ただし、両者とも沿岸部で見られることがあるため、混同してしまうことは珍しくありません。

形状的には、チチブは体高がやや低く、ゴンズイよりも細長い印象があります。また、ゴンズイの体表は粘液に覆われていてぬめりがありますが、チチブはそれほどぬめりを感じません。

釣りをする際には、これらの違いを念頭に置いて、特に初めて釣った魚が何か判断に迷った場合は、安全のために毒針を持つ可能性がある魚として扱うことをおすすめします。専門書や魚図鑑アプリなどを活用して、正確な識別ができるようになると釣りの楽しみも広がるでしょう。

ゴンズイとハゼ科の魚の違いは背びれの形と毒針の有無

ゴンズイとハゼ科の魚(チチブなど)を見分ける際に注目すべき点は、背びれの形状と毒針の有無です。ゴンズイの背びれは短く高い形状をしており、特に最初の部分に鋭い毒針があります。一方、ハゼ科の魚の背びれは一般的に2つに分かれており、前半部と後半部で形状が異なることが多いです。

毒針については、ゴンズイは背びれに1本、両側の胸びれに各1本、計3本の毒針を持っています。これらの毒針には「かえし」状のギザギザがついているため、一度刺さると抜けにくいという特徴があります。対してハゼ科の魚には毒針はなく、触っても危険はありません。

体表の特徴も大きな違いです。ゴンズイは体表に粘液を持ち、触るとぬめりを感じます。この粘液自体にも弱い毒性があるとされています。一方、ハゼ科の魚はそれほど強いぬめりはありません。

また、ゴンズイには4対のひげがあり、これは餌を探すための感覚器官として機能しています。ハゼ科の魚にはこのようなはっきりとしたひげはなく、この点も識別の重要なポイントになります。

色彩パターンについても違いがあります。ゴンズイは黒い体に白い縦線が特徴的ですが、ハゼ科の魚は種類によって様々な色彩や模様を持ち、多くの場合、縦線よりも横帯やまだら模様が多い傾向があります。これらの特徴を総合的に見ることで、両者を正確に識別できるようになります。

コロダイの若魚はゴンズイに擬態している生物

興味深いことに、コロダイの若魚はゴンズイに擬態していると考えられています。「擬態」とは、生き物が体の色や形などを、周りの物や他の動植物に似せることです。特に天敵が嫌うような生き物に姿形や動きを似せることで身を守る擬態を「ベイツ型擬態」と呼びます。

コロダイの若魚はゴンズイによく似た模様をしています。これはゴンズイが背びれと胸びれに毒針を持ち、あまり敵に襲われることがないという特性を利用した防御戦略だと考えられています。コロダイの若魚は特に泳ぎ方もゴンズイのように「くねくね」と泳ぐため、非常によく似ています。

この擬態関係は海の生態系の中でよく見られる現象です。例えば、シマキンチャクフグというフグの仲間にそっくりな模様をしているのがコクハンアラの若魚やノコギリハギです。シマキンチャクフグは内臓に毒があるため天敵から避けられ、それに似ることで身を守っているわけです。

また、別の例としては、ハナビラウツボに擬態しているシモフリタナバタウオなども知られています。シモフリタナバタウオは危険を感じると岩に頭を押しつけ、ヒレを大きく広げます。背びれの後ろにある丸い模様を目に見立て、あたかも岩の隙間からウツボが顔をのぞかせているように見せることで身を守ります。

このように、魚の世界では様々な擬態戦略が展開されており、一見すると「この魚はゴンズイに似ている」と思える魚も、実は生存戦略として意図的に似せている可能性があるのです。こうした生態学的な視点も持つと、釣りや魚の観察がより一層楽しくなるでしょう。

ミナミゴンズイはゴンズイの仲間だが体の特徴に違いがある

ミナミゴンズイはゴンズイとよく似た近縁種で、名前からも分かるように主に南方に生息しています。沖縄県など南西諸島では、本州のゴンズイに代わってミナミゴンズイが見られることが多いです。

ミナミゴンズイは一見するとゴンズイとほとんど区別がつかないほど似ていますが、詳しく観察すると違いがあります。まず、体の特徴として、ミナミゴンズイは体背部尾鰭起部と臀鰭起部が大きく離れているのに対し、ゴンズイではそれらはやや離れている程度です。

また、鰓耙(さいは:えらの内側にある櫛状の突起)の数にも違いがあり、ミナミゴンズイでは通常27〜31本あるのに対し、ゴンズイでは23〜25本と少なめです。これは魚類学的には重要な識別点ですが、釣りをしている最中に確認するのは難しいでしょう。

危険性については、ミナミゴンズイもゴンズイと同様に背びれと胸びれに毒針を持っており、刺されると激痛を伴います。いずれも扱いには十分注意が必要です。

沖縄県のように両種が生息する地域では、「これはゴンズイか、それともミナミゴンズイか」と悩むこともあるかもしれませんが、一般的な釣り人にとっては「毒針を持つ危険な魚」という認識で統一して扱う方が安全でしょう。両種とも夜行性で群れを作る習性があり、生態的にも非常に似ています。

調理して食べる際も同様の注意が必要で、いずれも適切に処理すれば美味しく食べられます。沖縄では「カラカギ」などの地方名で呼ばれ、郷土料理の一部となっていることもあります。

魚の識別に役立つ特徴的な部位は胸びれと背びれの形状

魚を正確に識別するためには、体の各部位の特徴を観察することが重要です。特に胸びれと背びれの形状は種の識別に非常に役立ちます。ゴンズイと似た魚を見分ける際にも、これらの部位に注目しましょう。

胸びれはゴンズイの場合、比較的大きく広がり、先端が尖っています。また、最初の棘条が鋭い毒針となっているのが特徴です。一方、ハゼ科の魚の胸びれは丸みを帯びた形状をしていることが多く、毒針も持ちません。

背びれについては、ゴンズイは1枚の短い背びれを持ち、その先端に毒針があります。対してハゼ科の魚は多くの場合、2枚の背びれを持ち、前方の背びれは短く、後方の背びれは長いという特徴があります。この背びれの数と形状の違いは、遠目からでも比較的判別しやすいポイントです。

また、魚体全体の形状も重要な識別要素です。ゴンズイは体が丸みを帯びており、頭部が平たく、尾部に向かって細くなっていきます。ハゼ類は全体的に細長い体型をしているものが多いです。

色彩パターンも識別の大きな手がかりになります。ゴンズイは黒い地に白い縦線が特徴的ですが、似た魚でも模様のパターンや線の太さ、数などが異なることがあります。例えば、コロダイの若魚はゴンズイに似た縞模様を持ちますが、よく見ると縞の入り方やコントラストが異なります。

最後に、生息環境や行動習性も考慮に入れると識別の精度が上がります。ゴンズイは主に沿岸の岩礁域や砂底に生息し、特に小型個体は群れを作る傾向があります。一方、似た魚でも生息環境や行動が異なる場合が多いので、これらの情報も総合的に判断材料にすると良いでしょう。

ゴンズイと似た魚の生態と危険性

ゴンズイの毒針は背びれと胸びれに計3本存在する

ゴンズイの最も危険な特徴は、背びれと胸びれに存在する毒針です。具体的には、背びれに1本、左右の胸びれに1本ずつ、計3本の鋭い毒針を持っています。これらの毒針には「かえし」状のギザギザがついているため、一度刺さると抜けにくく、無理に引き抜こうとすると傷口が広がってしまう恐れがあります。

ゴンズイの毒は高分子タンパク質で構成されていると考えられていますが、詳細については現在のところ研究段階です。この毒が人体に及ぼす影響は非常に強く、刺されると激しい痛みが走り、刺された部位は赤く腫れ上がります。症状が重い場合は、患部が壊死することもあり、死亡例も報告されています。

特に注意すべきは、ゴンズイは死んでからもしばらくの間は毒性が残っているという点です。釣り上げて死んだゴンズイでも、不用意に触れば毒針に刺されることがあります。そのため、釣り上げたゴンズイを処理する際には、必ず魚バサミやペンチなどの道具を使い、素手でつかまないように注意しましょう。

海で泳いでいるゴンズイが突然襲ってくることはほとんどありません。危険なのは主に釣り上げた時、特に針を外そうとする時です。興奮状態のゴンズイはヒレを立てた臨戦状態となり、この時に手を近づけると刺される可能性が高まります。

釣りをする際は、ゴンズイだけでなく、似たような見た目の魚すべてに対して慎重に対応することをおすすめします。「もしかしたらゴンズイかも」と思ったら、素手では触らず、必ず道具を使って安全に処理しましょう。

ゴンズイの仲間は夜行性で「ゴンズイ玉」と呼ばれる群れを作る

ゴンズイは主に夜行性の魚で、日中は岩の隙間などに隠れていることが多いです。しかし、小型の個体は日中でも活動していることがあり、特徴的な「ゴンズイ玉」と呼ばれる密集した群れを形成します。この「ゴンズイ玉」は、小さな魚が捕食者から身を守るために群れになる防衛行動の一種と考えられています。

群れになったゴンズイは黒い塊のように見え、集団で移動する様子は非常に特徴的です。岸壁から見下ろすと、黒い塊が移動しているように見えるため、何事かと思ってしまうほど目立ちます。ゴンズイ玉に近づくと、塊が割れて障害物を回り込むようにして、また一つの塊に戻るという行動をとります。

ゴンズイ玉は通常、数十匹から数百匹の個体で構成されることがあります。これは単なる群れというよりも、外敵から身を守るための組織的な行動と言えるでしょう。小魚が群れを作ることは珍しくありませんが、「ゴンズイ玉」と特別な名称で呼ばれるのは、その特徴的な見た目と行動パターンが際立っているからでしょう。

興味深いことに、幼魚のゴンズイは他の魚の「クリーニング」を行うこともあるようです。クリーニングとは、大きな魚の体表に付着した寄生虫などを食べる行為で、海の生態系の中では重要な相利共生関係の一つです。このようにゴンズイは単なる危険な魚ではなく、海の生態系の中で様々な役割を果たしています。

ゴンズイの生態について理解を深めることで、この魚との遭遇時にどのように対応すべきかが分かります。特に夜釣りを行う場合は、ゴンズイが活発に活動する時間帯であることを念頭に置き、十分な注意と準備が必要です。

ゴンズイに刺された場合の症状と応急処置法

ゴンズイの毒針に刺されると、まず刺された瞬間に「ヂガッ!」という鋭い痛みを感じます。これはハチに刺された時の痛みに似ていますが、その後が違います。数秒後には「ズキン!ズキン!」と骨の髄に響くような痛みが襲ってきます。これは魚の刺毒を受けた際の典型的な症状です。

刺された部位は急速に腫れ始め、赤くなります。重症の場合は発熱したり、腫れが広範囲に広がったりすることもあります。また、稀ではありますが、アナフィラキシーショックを起こすケースもあり、その場合は生命に関わる危険性があります。

刺された場合の応急処置としては、まず毒針をできるだけ早く抜き取ることが重要です。かえしがあるため抜きにくい場合は、無理に引き抜くよりもペンチなどの道具を使うと良いでしょう。次に傷口を水で洗い、できれば刺された部分から毒を搾り出します。

ゴンズイの毒はタンパク質でできているため、熱を加えると不活性化します。火傷しない程度の熱いお湯(40〜50度程度)に患部を30分〜1時間漬けておくと、毒が不活性化して痛みが和らいできます。実際の体験談では、手を温めるとすぐに痛みが引いたという報告もあります。

ただし、これはあくまで応急処置であり、症状が重い場合や痛みが長時間続く場合は、必ず医療機関を受診してください。特に傷口が深い場合、広範囲に腫れている場合、発熱がある場合などは早急に病院での治療が必要です。

また、予防策として、海で釣りをする際は軍手やグローブを着用する、魚を扱う際はフィッシュグリップや魚バサミを使うなどの対策を取ることをおすすめします。死んだゴンズイも毒性を持ち続けるため、釣り場に放置せず、適切に処理することも大切です。

ゴンズイ以外の毒を持つ海の魚には○○がいる

ゴンズイ以外にも、海には様々な毒を持つ魚が生息しています。まず、ゴンズイと同様に毒針を持つ魚としては、ハオコゼが挙げられます。小さいカサゴのような見た目をしていますが、背ビレに体の大きさに不釣り合いなほど立派なトゲがあり、これが毒針になっています。小さな魚ですが刺されると激痛を伴います。

また、オコゼ・カサゴ類の多くも毒針を持っています。オニオコゼ、オニカサゴ、サツマカサゴ、ミノカサゴ、イソカサゴなどが該当します。メバル類にも弱い刺毒があるという話もあるため、トゲトゲしている魚には基本的に注意が必要です。

アイゴも危険な毒魚の一つです。サビキ釣りやウキ釣りでは定番の外道として知られています。背ビレ・腹ビレ・臀ビレが鋭い毒針となっており、釣り上げると毒針を広げて暴れるので危険です。ただし、適切に処理すれば美味しく食べられる魚でもあります。

アカエイは「海の地雷」とも呼ばれる危険な生物です。尾部に複数のナイフのような切れ味鋭い毒針を持ち、身の危険を感じると尻尾を振り回して抵抗します。特に危険なのは、干潟などで知らずに踏みつけてしまった場合で、長く鋭い毒針はウェーダーさえも貫通することがあります。重症の場合は患部の壊死や、最悪の場合は死に至ることもあります。

フグ類も有名な毒魚です。フグは神経毒を持ち、不適切に調理して食べると命に関わります。また、意外なところでは、ニザダイ(サージョンフィッシュ)も尻尾の付け根に外科医のメスのような切れ味鋭い骨質板を隠し持っているため、不用意に掴むと怪我をする危険があります。

これらの危険な魚に共通するのは、見た目や特徴を知っておくことで事故を防げるという点です。釣りをする際は、これらの魚の特徴を覚え、疑わしい魚は安全に扱うことを心がけましょう。

釣りで魚を扱う際の安全対策は手袋着用と専用器具の使用

釣りで魚、特にゴンズイのような危険な魚を扱う際には、適切な安全対策が不可欠です。まず最も基本的な対策として、手袋の着用が挙げられます。釣り用の手袋はゴンズイの毒針などから手を守るのに役立ちますが、特に強い毒針を持つ魚の場合は、一般的な手袋でも完全に防ぐことは難しい場合があります。

そこで推奨されるのが、専用の魚捕獲・取り扱い器具の使用です。フィッシュグリップは魚の口をしっかりと掴むことができ、素手で触る必要がなくなります。また、魚バサミ(フィッシュキャッチャー)も魚を安全に扱うのに有効です。これらの道具を使えば、危険な毒針から安全な距離を保ちながら魚を処理できます。

針を外す際にも注意が必要です。ゴンズイのような毒針を持つ魚は、針を外そうとしている時に手が滑って毒針に触れてしまう危険があります。そのため、ペンチやプライヤーなどの道具を使って針を外すか、どうしても危険を感じる場合はハリスを切って魚を逃がす判断も重要です。

また、釣り場では周囲の状況にも注意が必要です。特に夜釣りでは視界が悪くなるため、ヘッドランプなどの照明を使って、扱っている魚がどんな種類か確認することが大切です。また、子どもが一緒にいる場合は、危険な魚に触れないよう特に注意を払いましょう。

最後に、釣った魚を釣り場に放置しないことも重要です。死んだゴンズイなどの毒魚も毒性を持ち続けるため、他の釣り人や動物がうっかり触れて怪我をする可能性があります。釣った魚は持ち帰るか、適切に処理してから捨てるようにしましょう。

これらの安全対策を実践することで、釣りを安全に楽しみながら、万が一危険な魚が釣れた場合でも冷静に対処できるようになります。

ゴンズイは食用になり味噌汁などの料理で美味しく食べられる

ゴンズイは見た目や危険性から敬遠されがちですが、実は適切に処理すれば美味しく食べられる魚です。特に味噌汁にすると美味であることが知られており、調査の結果、複数の地域でゴンズイを用いた郷土料理が存在することが分かりました。

長崎県雲仙市小浜町・千々石町では「ゴンズイ素麺」という郷土料理があります。これは冬期が旬とされ、ゴンズイから取れる強くて深いダシが特徴です。また、佐賀県北西部、長崎県長崎市・五島列島ではゴンズイの味噌汁が伝統的に食されています。

他にも、天ぷら・フライ・蒲焼・味噌煮など様々な料理に向くとされています。ゴンズイを調理する際は、まず毒針を持つ背びれと胸びれをペンチなどでしっかり切り取るか、皮を剥いて処理することが重要です。毒針を安全に除去できれば、後は通常の魚と同じように調理できます。

味の特徴としては、白身で淡泊ながらもしっかりとした旨味があり、特に味噌汁にすると出汁がよく出るとされています。実際に大学の乗船実習でゴンズイの味噌汁を食べた経験がある方の証言によると、「わりと美味しい」という評価でした。

地域によっては積極的に食材として利用されているケースもあります。例えば和歌山県では味噌煮、長崎県雲仙市ではゴンズイ素麺として親しまれています。海外でも同属の魚が食用とされている地域があり、適切な調理法があれば立派な食材となるのです。

ただし、調理に慣れていない方がゴンズイを食用にする場合は、十分な注意が必要です。毒針による怪我のリスクを考えると、慣れない方は無理をせず、魚屋さんや経験者に処理を依頼するか、ハリスを切って逃がす選択も賢明です。

まとめ:ゴンズイと似た魚の見分け方と安全な接し方

最後に記事のポイントをまとめます。

- ゴンズイは黒い体に白い縦線が特徴的で、背びれと胸びれに計3本の毒針を持つ危険な魚である

- ゴンズイに最も間違えられやすいのはチチブ(ダボハゼ)の仲間で、ひげと毒針の有無が大きな違いとなる

- ゴンズイの毒針にはかえし状のギザギザがついており、一度刺さると抜けにくい特性がある

- ミナミゴンズイはゴンズイの近縁種で、体背部尾鰭起部と臀鰭起部の間隔などに違いがある

- コロダイの若魚はゴンズイに擬態し、ゴンズイの持つ危険性を利用して身を守っている

- 魚の識別には胸びれと背びれの形状、体色のパターン、頭部のひげなどに注目すると良い

- ゴンズイに刺された場合は、毒針を抜き、患部を40〜50度程度のお湯に浸けると痛みが和らぐ

- ゴンズイ以外にもハオコゼ、カサゴ類、アイゴ、アカエイなどの毒を持つ魚が日本の海に生息している

- 釣りで魚を扱う際は手袋の着用やフィッシュグリップなどの専用器具の使用が安全対策として有効である

- ゴンズイは適切に処理すれば味噌汁や天ぷらなど様々な料理で美味しく食べられる

- 小型のゴンズイは「ゴンズイ玉」と呼ばれる特徴的な群れを形成し、これは捕食者から身を守るための行動である

- 死んだゴンズイも毒性を持ち続けるため、釣り場に放置せず適切に処理することが重要である

当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。

情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

迅速に対応をさせていただきます。

その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。

今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。